プロが選ぶべき真空パック機はコレ!

真空パック機の選び方

こんにちは。TOSEIライターチームです。

食品の保存や流通、テイクアウトやデリバリーの梱包、工業製品の保管や輸送、医療やアパレル、災害用の備蓄など、幅広い分野で

活用されている真空パック(真空包装機)。この記事では飲食店をはじめとするプロの方々が、業務用として使用する真空パック機

(真空包装機)の選び方についてご紹介します。

この記事で分かること

・真空パック機(真空包装機)の多彩な活用シーン

・家庭用と業務用の違いとプロに選ばれる理由

・導入するときの注意点や機器の選び方

・気になるコスト面などのお役立ち情報

真空パック機(真空包装機)はどんな場面で活用されるの?

食品から工業部品、衣類まで、あらゆる場面で活躍

真空パック機(真空包装機)はその名のとおり、食材や加工品などを袋に入れ、内部の空気を抜いて真空状態にするための機械です。なかに入れたものの酸化を防ぐことで、その品質を長期にわたって維持できることが最大の特徴です。 代表的な活用シーンが食材の長期保存や食品加工における大量生産。肉や魚、野菜など食材そのものはもちろん、スープやソースなどの液体や、調理したお惣菜やお弁当なども、真空パックにすることで乾燥や酸化を防ぎ鮮度やできたてのおいしさを保つことができます。 工業製品の保管や輸送においても、液体、固体、粉体など製品の形状を問わず活用されています。酸化しやすい自動車の部品や基板、劣化しやすいゴム、半導体やプリント基板の防湿包装、品質管理が厳しい医療製材などの包装にも適していますし、衣類や布団などやわらかく空気が多く含まれている製品にも活用できます。

種類豊富な真空パック機、家庭用と業務用の違いは?

家庭用のノズル式より、プロの現場ではチャンバー式を

最近ではまとめ買いした食材や作り置きの保存、調理用として家庭でも気軽に取り入れることができる真空パック機(真空包装機)も多数販売されています。価格も比較的安価でサイズもコンパクトであることから、飲食店などで業務用として利用する際に、家庭用の製品を検討するケースも少なくありません。 主に家庭用として販売されている真空パック機(真空包装機)は、その多くが「ノズル式真空包装機」と呼ばれ、布団圧縮機などによく見られる袋の開口部にノズルを差込み、空気を直接吸引し最後にシールで閉じるタイプのもの。 これに対して業務用の製品に多いのが「チャンバー式真空包装機」。真空状態にするためのチャンバーと呼ばれる空間に、食品などを入れた袋をセットし、その空間を真空にした状態で袋をシールで密封する方法です。ノズル式に比べ真空度が高いのが特徴です。食材の繊維に含まれる酸素までしっかり抜くことができ、液体も真空パックできるなど、パックするものの形状を問わず長期保存が可能です。

真空パック機の導入検討時に気を付けるべきポイントは?

実際に業務用として導入することを考えた時、数ある真空パック機(真空包装機)の中から、どのような製品を導入するのがよいか迷われる方も多いでしょう。チェックすべきポイントとして挙げておきたいのが次の4つです。

POINT1 品質を左右する『真空度』

POINT2 操作のしやすさと作業効率

POINT3 使えるフィルムの種類とコスト

POINT4 メンテナンスのしやすさ

POINT1 品質を左右する『真空度』の高さが最重要ポイント

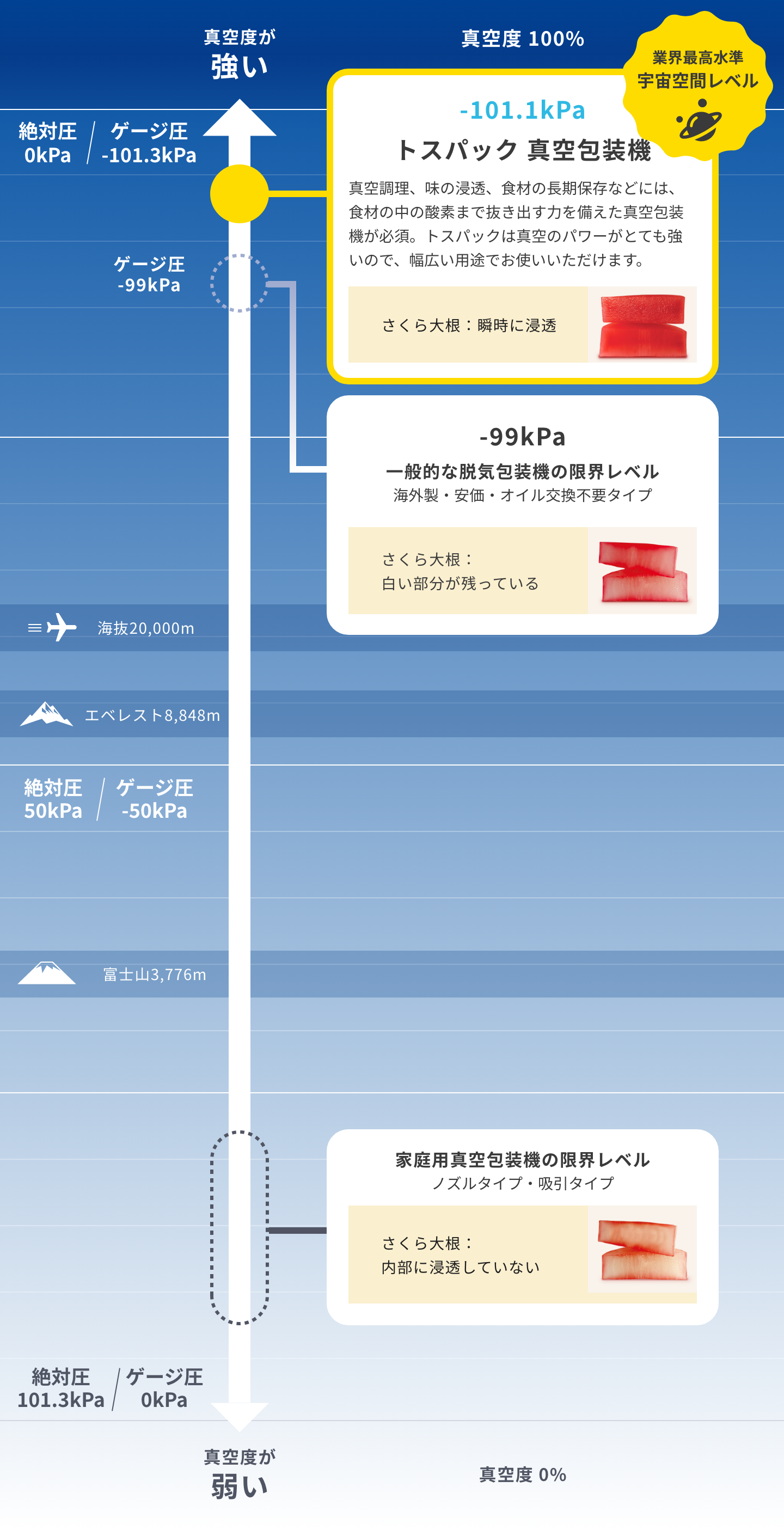

鮮度や品質を長期にわたって維持するために、真空パック機(真空包装機)の導入を検討するのであれば、とくに重要視したいのが真空度の高さでしょう。日本工業規格(JIS)によると、「大気よりも真空度が低ければ真空」と呼んで良いとされているため、袋の中の空気をストローで吸った程度の真空度でも真空パック機(真空包装機)として成立している機器も残念ながら少なくありません。真空度が低い機器を使った場合、空気が抜けきらないうえに、時間の経過とともに空気が入ってきてしまうなど、期待した効果が得られないケースも珍しくありません。過去には真空パック機(真空包装機)を使用した製品で食中毒が発生し大きな被害を引き起こすという重大な事件もありました。真空度や真空パック(真空包装機)の強度は、しっかりチェックしたうえで導入をすすめましょう。 TOSEIの真空パック機「TOSPACK」は最大-101.1kPa(真空度は約99.8%)まで真空圧をかけることが可能です。下の図は家庭用真空包装機とTOSEIの真空パック機「TOSPACK」の真空度にどれだけ違いがあるかを示したものです。大根にしみ込んだ赤い液体の濃さを見ると、その差は一目瞭然。真空度が高いと食材にだしなどの味がしみ込みやすく、短時間で効率よく料理の味わいを深めることが可能です。鮮度の維持や保存に加え、味の品質アップにも貢献できます。

POINT2 操作のしやすさと作業効率をチェック

下処理した食材を保存できる真空パック機(真空包装機)を活用することで、仕込みの頻度を削減したり、調理スピードをアップするなど、飲食店の肝でもある仕込み作業を劇的に変えることが可能です。とはいえ、その使い方が複雑で本来の目的が果たせないとなっては意味がありません。導入にあたっては操作ボタンの配置や大きさ、操作に関わる一連の流れに使いにくいところはないか、実際にパックする製品を置いて、真空パックするまでの流れに使いにくさはないか事前にしっかり確認しましょう。 「TOSPACK」の業務用真空パック機(真空包装機)には、大きなボタンやタッチパネルが搭載され、はじめて使う方にも操作しやすいように配慮されています。大きな文字とわかりやすいアイコンで、コース設定などもワンタッチで行えます。

POINT3 使えるフィルムの種類とランニングコスト

また、真空パックは袋やフィルムなど包装資材にかかるコストも無視できません。飲食店やホテルなどで大量生産を予定している場合、フィルム代を含む月々ランニングコストも考えたうえで導入を検討したいところ。それと同時に、作業に要する人員や時間なども気になります。真空パック機(真空包装機)を導入することで、人手不足の解消や経費削減をどれだけ実現できるかもチェックポイントです。

「TOSPACK」は薄いポリ袋から和紙や厚手のアルミ箔ガゼット袋まで、あらゆる袋に対応しています。例えば、100円ショップなどで手に入る100枚入り100円のポリ袋なら、袋のコストは1円というわけです。

POINT4 メンテナンスのしやすさ

導入した真空パック機(真空包装機)を安心して使用するためには、メンテナンスのしやすさも重要です。メーカーによる定期的なメンテナンスはもちろんですが、機器そのものにそうした機能がついているかどうかも気になるところ。万が一、故障や不具合がおきたときも、何がおきているのかを把握できるかどうかで、その後の対応もかわってきます。メンテナンスも含めサポート体制の充実度についても要チェックです。

真空パック機の種類や汎用性、導入後のサポートは?

補助金の利用で導入負担を軽減。優遇税制も適用に

業務用の真空パック機(真空包装機)は、決して安価なものではありませんが、補助金制度や融資制度の活用により、導入コストの負担を軽減できます。

また、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づく一定の設備投資には、支援措置を受けられるので、導入後の税制面にも有効です。TOSEIにも「生産性向上設備」に該当する製品があり、TOSEIが窓口となって証明書の申請を行っていますので、お気軽にご相談ください。

真空パック機 資料請求・お問い合わせはコチラ >> 無料セミナー参加・視聴する >>

何かあっても安心。頼りになる万全のサポート体制

どんな機械にも大なり小なり故障やトラブルはあるものです。真空パック機(真空包装機)も、定期的なイル交換をしなければ、酸化による劣化やポンプ機能の低下、オイル漏れ、焼き付き等のトラブルがおきてしまいます。そうしたトラブルを未然に防ぐうえでも、欠かせないのがこまめなメンテナンス。例えば、TOSEIの製品は、オイル交換が必要な時期になるとタッチパネル上に交換のお知らせ画面が表示され、オイルの交換方法も詳しく表示されるなど、取扱説明書を見る必要がありません。

加えて、ヒーターの断線や機械の異常発生状況なども逐一知らせてくれるため、安心して作業が行えます。作業終了後には毎回ポンプオイル内の水分を取り除くため、ポンプクリーニングを自動で実施するなど、機器自体にメンテナンス機能が備わっています。それと同時に、調理の日時、温度、調理者などの情報をSDカードに記録することも可能。日々の記録が必要とされるHACCPに沿って安定した衛生管理を効率的に行えます。

またTOSEIでは問い合わせの窓口としてコールセンターに加え、地域に特化したパートナー企業との連携により、修理やメンテナンスに迅速に対応するなど、安心して長く使える体制も整えています。